Oleh Achmad Tans

KITA hidup di zaman yang penuh paradoks. Teknologi semakin canggih, ekonomi semakin kompleks, namun kerusakan justru kian masif. Hutan mengalami deforestasi serius,sungai tercemar, kota penuh ketimpangan, dan ekonomi tumbuh tanpa keadilan. Anehnya, semua ini sering dibahas seolah berasal dari banyak sebab yang rumit, padahal jika ditarik ke akar terdalam, penyebabnya nyaris tunggal: ke-egois-an manusia.

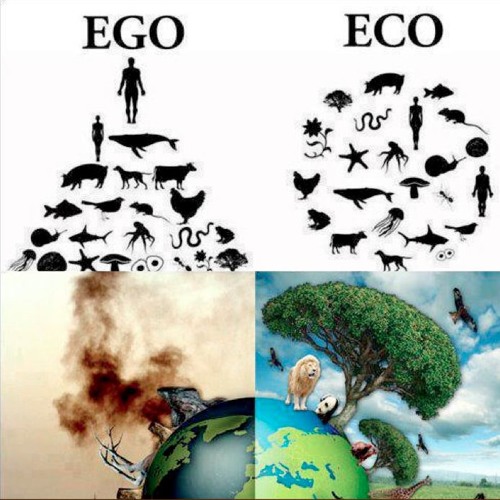

EGOIS bukan sekadar sifat pribadi. Ia telah menjelma menjadi cara pandang kolektif, bahkan menjadi ideologi tak tertulis yang mengatur bagaimana manusia memandang alam, sesama, dan kekayaan. Dalam paradigma EGOIS, dunia dilihat sebagai objek; alam sebagai sumber daya, manusia lain sebagai kompetitor, dan ekonomi sebagai arena menang-kalah.

Paradigma inilah yang secara perlahan—namun pasti—menggerogoti fondasi peradaban.

EGOIS: Ketika “Aku” Menelan “Kita”

EGOIS bekerja dengan logika sederhana: selama aku untung, yang lain bisa menyesuaikan. Logika ini tampak masuk akal pada level individu, tetapi menjadi destruktif ketika dilembagakan dalam sistem. Dalam relasi manusia dengan alam, EGOIS melahirkan eksploitasi. Hutan ditebang tanpa jeda pemulihan, tanah diperas tanpa jeda kesuburan, air diambil tanpa tanggung jawab regenerasi. Alam dianggap benda mati, padahal ia adalah sistem hidup yang saling terhubung.

Dalam relasi sosial, EGOIS melahirkan ketimpangan. Kota tumbuh megah, desa tertinggal. Segelintir orang menikmati surplus, mayoritas berjuang bertahan. Solidaritas tergantikan oleh kompetisi, gotong royong oleh transaksi, dan empati oleh efisiensi.

Dalam ekonomi, EGOIS menjelma menjadi akumulasi tanpa batas. Keuntungan dipersonalkan, kerugian disosialisasikan. Ketika krisis datang, yang kecil disuruh “beradaptasi”, sementara yang besar diselamatkan.

Ironisnya, EGOIS sering menyamar sebagai rasionalitas. Ia tampil dengan bahasa ilmiah, angka pertumbuhan, dan jargon efisiensi. Padahal, ia sedang memotong urat kehidupan jangka panjang.

Ilmu ekologi modern menegaskan: sistem kompleks runtuh jika satu unsur mengambil berlebihan. Dalam ekosistem, spesies paling rakus justru paling cepat memicu kolaps sistem—dan akhirnya punah.

Paradigma EGOIS tidak rasional secara sistemik. Ilmu ekonomi modern sekarang sendiri mengakui batas, di mana sebelumnya, ilmu ekonomi arus utama lama mengabaikan batas alam. Namun kini bahkan ekonom Barat mengakui planetary boundaries, degrowth, dan regenerative economy.

Ini artinya, EGOISME ekonomi sudah kalah oleh realitas fisik bumi.

Sejarah membuktikan peradaban runtuh karena ego elit.

Sejarawan seperti Joseph Tainter dan Jared Diamond menunjukkan: peradaban runtuh bukan karena kurang teknologi, tetapi karena elit mempertahankan pola destruktif demi kepentingan sempit.

ECOIS: Ketika Kesadaran Meluas

Dari kegelisahan inilah muncul satu gagasan: ECOIS. Jika EGOIS berpusat pada “aku”, ECOIS berangkat dari kesadaran bahwa aku selalu berada dalam ekosistem—alam, sosial, dan ekonomi. Tidak ada keputusan yang benar-benar individual. Semua tindakan memiliki dampak ekologis dan sosial. ECOIS bukan anti-kepentingan diri. Ia bukan asketisme ekstrem. ECOIS justru meluaskan definisi kepentingan: kepentinganku tidak mungkin lestari jika lingkungan rusak, masyarakat timpang, dan ekonomi timpang.

Dalam paradigma ECOIS, alam bukan objek, melainkan mitra kehidupan. Manusia bukan pusat semesta, tetapi bagian dari jejaring ciptaan. Kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah sirkulatif.

ECOIS mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati selalu bersifat kolektif dan berjangka panjang. ECOIS bukan idealisme, tapi adaptasi rasional agar peradaban bertahan.

Pertempuran Paradigma

EGOIS dan ECOIS bukan sekadar perbedaan sikap personal. Ia adalah pertarungan paradigma yang nyata di setiap kebijakan publik, praktik bisnis, dan pilihan hidup sehari-hari.

Ketika sebuah tambang dibuka tanpa persetujuan warga dan tanpa pemulihan ekologi; ketika pembangunan mengejar PDB tapi mengorbankan ruang hidup rakyat, itulah EGOIS.

Ketika energi terbarukan dipilih meski keuntungannya lebih lambat; ketika ekonomi dirancang agar adil, inklusif, dan berkelanjutan, itulah ECOIS.

Pertempuran ini sering tidak seimbang. EGOIS punya modal besar, akses kekuasaan, dan narasi dominan. ECOIS sering hadir sebagai suara sunyi: petani, nelayan, komunitas adat, aktivis lingkungan, atau warga biasa yang masih peduli. Namun sejarah menunjukkan satu hal: paradigma yang selaras dengan fitrah alam selalu bertahan lebih lama.

ECOIS sebagai Etika Masa Depan

ECOIS sejatinya bukan gagasan baru. Ia hidup dalam kearifan lokal, ajaran agama, dan tradisi lama. Istilah profetik menyebutnya amanah dan mizan. Nusantara mengenalnya sebagai gotong royong dan harmoni dengan alam. Sains modern menyebutnya keberlanjutan.

Yang baru hanyalah kesadarannya—bahwa tanpa ECOIS, peradaban sedang menyiapkan kuburnya sendiri.

ECOIS menuntut perubahan cara berpikir: dari eksploitasi ke regenerasi, dari kompetisi ke kolaborasi, dari pertumbuhan semu ke keseimbangan hakiki.

Ia menuntut keberanian untuk berkata cukup, adil, dan bertanggung jawab.

Penutup

Setiap zaman punya pertarungan ideologisnya. Zaman kita sedang menyaksikan pertempuran sunyi antara EGOIS dan ECOIS. Tidak selalu di medan perang, tetapi di meja rapat, kebijakan anggaran, dan keputusan sehari-hari.

Diam pun adalah pilihan. Dan sering kali, diam berarti membiarkan EGOIS menang.

ECOIS mungkin terdengar asing, belum populer, belum dibakukan dalam kamus. Tapi justru di situlah kekuatannya: ia lahir dari kegelisahan nurani, bukan dari pabrik jargon.

Jika EGOIS adalah sebab kerusakan, maka ECOIS bukan sekadar solusi—ia adalah syarat keberlanjutan hidup itu sendiri. ECOIS bukan utopia, melainkan kembali pada fitrah. Bukan anti-manusia, melainkan memanusiakan manusia dalam batas-batas alam.

Kami memilih ECOIS. Karena tanpa itu, masa depan hanyalah hutang yang diwariskan kepada anak cucu. ***

Achmad Tans: Explorer Fitrah Values (XFitval), Anggota TKPSDA (Tim Kordinasi Pengelolaan Sumber Data Air) Wilayah Sungai Citarum.