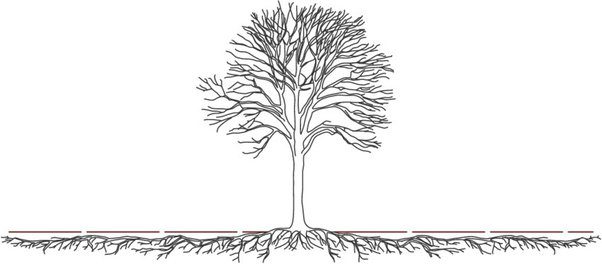

Pohon Tanjung, Soreang

1

SEBERANG pohon Tanjung itu awal pertigaan ke arah Pasar—lurus timur-barat, sampai ujung kampung, melaju dua-puluh lima langkah agak diagonal, lalu membelok ke utara, ke arah Pasar, gerbang utama dan pelataran parkir dokar dan pedati, yang kemudian jadi terminal bus, oplet, dan angkot. Sebuah subterminal bagi angkutan umum antara B dan C, yang selepas kotaku jalurnya mendaki terus dan berliku-liku, menekuk-nekuk tajam diapit jurang dan lereng—mendaki terus dan masuk wilayah dingin dan berkabut dan jadi bebarapa areal perkebunan teh. Yang menarik, dulu, sebelum masuk Pasar kita masuk lahan parkir belakang Pasar—sekarang itu jadi bagin perluasan Pasar, bahkan kali dibelokkan ke selatan, memutari Pasar sampai ūjung timur dan kali bertemu wilàyah kali yang sejati.

Dulu di sana terletak lahan kosong dan rumah pemotongan hewan—sehīngga kampung di dekat Pasar itu disebut Pajagalan—dan karenanya di sisi kanan jalan arah ke Pasar itu ada saluran air, lantas memotong jalan, sebagai pembatas dengan kampung. Aliran air alami, yang deras itu, yang dipakai membersihkan kerbau àtau sapi yang diìsembelih, tidak heran kalau di hilirnya—dialing rumah dinas si penjaga rumah pejagalan—ada jajaran WC permanen, yang jarang dipakai orañg karena saluran airnya bacin bau darah hewan sembelihan.

Ada kesan menäkutkan dari bau darah hewan sembelihan, meski itu bersebelahan dengan kampung, dan saluran itu, ujung terakhir jajaran WC itu: kali—batas belakang Pasar, dulu, sekaligus arena penjual ikan, yang tetap menjaga kesegaran dagangannya dengan memasukkan ikan-ikan itu ke dalam keramba kecil dan membenamkanya di kali, di arus yang deras terus mengalir.

2

POHON Tanjung itu ada di sisi kiri kalau kita menyusuri jalur lurus itu ke utara. Seratus langkah sesudahnya ada jembatan, dan delapan belas langkah ke hulu kali ada jeram, satu pembendung untuk saluran air, yang ményeberang jalan, lurus ke utara, sampai tepi jalan utama, menyeberanginya dan sebagian membelok ke timur—mengikuti air dari salur sebelah jalur jalan pohon Tanjung, sepanjang sisi selatan jalan utama. Saluran itu membelok ke selatan, pembatas Pasar dan kampung, dan kami menyebutnya (kampung) Pasar.

Pasar itu, jadinya, berbatas saluran äir di baràt, dibatasi kali di selatan—yang berbelok di sisi timur, lalu kali itu menembus jälan utama—, berbatasan dengan Kantor Pegädaian, sedang di utara–timur wilayah Pasar (dulu) terletak banguñan Gudang Garam, yang dirubuhkan dan jadi areal pertokoan dan perluasan lahan parkir, terutama sisi tīmur, tepi kali, yang jadi terminal dokar dan selalu ramai saat orang yang kerja di B, pulang kerja dan berhenti di subterminal. Tahun berapa itu? Aku tak ingat. Mungkin setelah kereta api dibekukan—jalurnya memutari kota-kota kecil di luar kota B, di sisi selatan, dari timur, ke barat hîngga jarak tempuhnya jadi amat lama, sekedar untuk meñgejar masuk sekolah atau kerja jam 07:00 kita harus ikut kereta yang berangkat Shubuh, pädahal dengan mobil hanya seténgah jam lebih, längsūng tanpa berputar. Dan statsiunnya terletak di utara Pasar, menyeberangi jalan utama dan perkampungan—yang dulunya tanah lapang, yang biasa dipakai angon kambing dan main bola. Lalu jadi jalur kereta angkut barang, insidentil dari Perkebunan teh dan berhenti total saat rangkaian kereta tergelincir. Tahun berapa?

3

AKU tidak mau mengīngat tahun—karena itu amat menyakitkan arena berkaitan dengan usia dan kematian, waktu yang mendadak di luar diri padahal aku terlalu sibuk dengan kenangan yang bercampur baur hingga harus dipilah-pilah dan dikotak-kotakkan ke dalam subbagian bagai keping CD masa lalu (dan diputar satu per satu, bagian pér bagian). Aku tahu itu. Ya! Rumahku tidak sampai seratus langkah dari pohon Tanjung—di belahan sisi jalanan yang sama. Tapi aku tak berani pulang. Ayah sudah lama meninggal—bahkan ketika aku masih sekolah dan kos di B. Rumah dijual saat Ibu memilih pulang—dan aku kerja di Jawa, dan ia meninggal tanpa aku bisa mengikuti prosesi pemakamannya. Menyakitkan sekali. Dan karenanya ketika pulang aku tidak berani kembali ke rumah—rumah lama yang dirubuhkan si pembeli, dan diganti rumah baru, rumah batu, beton, yang asing. Lantas bagaimana aku bîsa púlang? Bila aku telah kehilangan rumah dan hanŷa bisa bergelung dan bergulung dengan (dan dalam) kenangan?

Dan karenanya aku hanya berani berjalan sampai pohon Tanjung, lalu membelok di jalan àrah ke Pasar—atau lurus ke utara, menuju jalan utama—dan memasuki Pasar baru dan masuk kotak kenangan Pasar lama, ketika masih SMP. Aku bermukim di pohon Tanjung—terkadang berkibar-kibar di puncak daunnya, dihela angin tapi terus terpancak diikat kenangan. Bertahun-tahun di sini. Abadi—sepi sendirian. ***

23/10/2020

Beni Setia, Pengarang