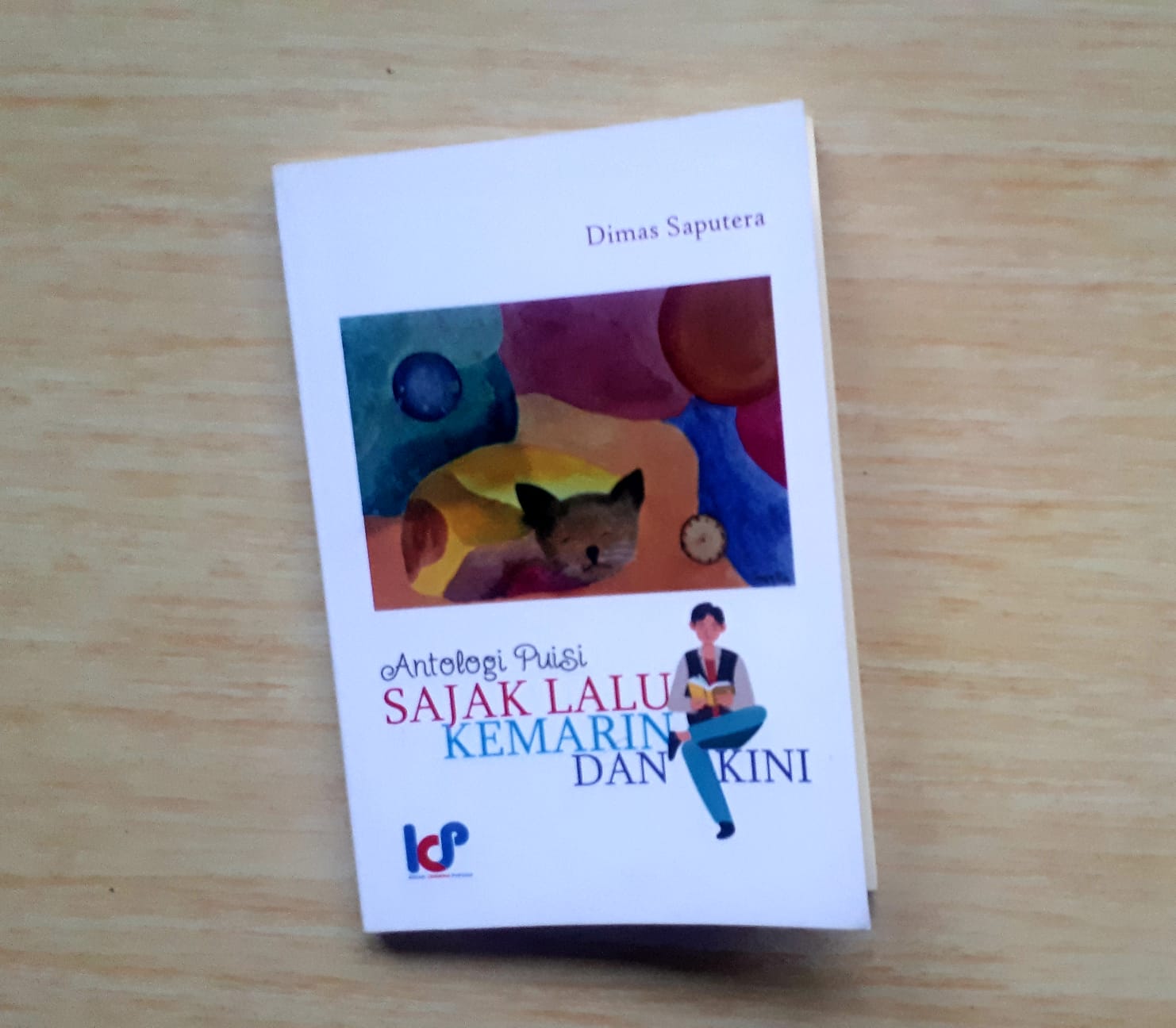

DI sudut-sudut buku agenda yang lecek, pada halaman kosong catatan kuliah yang tercecer, atau di balik kertas undangan yang tak terpakai, pernah ada ribuan kata yang merangkai diri menjadi puisi. Begitulah masa lalu Dimas Saputera—pria kelahiran Desember 1982 yang selama bertahun-tahun menjadikan puisi sebagai napas kedua. Bagi dia, menulis bukan sekadar hobi, melainkan cara bertahan: merangkai kegelisahan, menyulam harapan, dan menertawakan ironi zaman lewat bait-bait yang kadang tak ia pahami sendiri.

“Saya seperti keranjingan,” suatu kali, mengenang masa-masa ketika tiap kejadian, isu sosial, atau peristiwa politik menjelma menjadi puisi. Di era sebelum media sosial merajalela, kata-kata itu tersimpan rapi dalam buku-buku fisik yang ia kumpulkan sejak menjadi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Tak peduli bentuknya—agenda kantor bekas, buku tulis bergaris, atau kertas HVS yang dilipat—semua jadi saksi bisu pergulatan batinnya. Puisi-puisi itu, meski ia sebut “mungkin” sebagai puisi, adalah cermin dari jiwa yang terus mencari: antara idealisme dan realitas, antara keindahan bahasa dan kegelisahan yang tak terucap.

Namun, hidup kerap tak linear. Di pertengahan 2012, musibah datang menggulung segalanya. Rumah yang ia tinggali terbakar, menghanguskan hampir seluruh memorabilia hidupnya. Buku-buku koleksi sejak kuliah, catatan-catatan puisi yang ia rawat bertahun-tahun, bahkan coretan-coretan di sudut kertas yang ia simpan sebagai “karya tak selesai”—semua lenyap dalam kobaran api. Saat itu, ia hanya bisa terduduk, memandang puing-puing sisa kebakaran, sambil bertanya pada diri: apa arti semua tulisan itu jika akhirnya hanya jadi abu?

Tapi dari reruntuhan, selalu ada secercah cahaya yang bertahan. Beberapa puisi yang sempat ia ketik dan disimpan dalam CD berhasil selamat. Karya-karya itulah yang kemudian menjadi benang merah antara masa lalu dan masa kini. “Ini bukan karya terbaik,” ia selalu menegaskan dengan rendah hati. Bagi Dimas, puisi-puisi dalam buku yang ia terbitkan itu hanyalah fragmen-fragmen yang lolos dari seleksi waktu. Mereka mungkin tak sempurna, tak sebanding dengan karya penyair lain, tapi mereka adalah saksi bisu dari sebuah perjalanan: tentang seseorang yang pernah mencintai kata-kata dengan seluruh jiwa.

Antara Dua Dunia: Mengajar, Mengedit, dan Menjaga Komunitas

Sebelum menjadi editor andal di dunia penerbitan, Dimas pernah menjadi mentor Bahasa Indonesia untuk siswa SD dan SMP di bimbingan belajar Sony Sugema College. Di sana, ia tak hanya mengajarkan tata bahasa, tapi juga menularkan virus kecintaan pada sastra. Namun, jalan hidup membawanya ke dunia yang lebih kompleks: sejak 2009, ia menjelma menjadi multitasker di berbagai penerbit dan percetakan. Mulai dari menyunting naskah, merancang layout, mendesain sampul, hingga terjun ke marketing—semua ia lakoni dengan tekun.

Di balik rutinitas sebagai karyawan, jiwa sosialnya tak pernah padam. Ia aktif di KPKers Bandung, komunitas yang menggelorakan semangat literasi sekaligus kritik sosial.

Puisi yang Tak Pernah Mati

Membaca puisi-puisi Dimas Saputera seperti menyusuri lorong waktu. Ada kegelisahan mahasiswa tahun 2000-an yang protes terhadap neoliberalisme, ada kritik halus pada politik praktis, tapi juga ada lirik-lirik romantis tentang hujan di Bandung atau senyum seseorang yang tak disebutkan namanya.

Tapi di balik semua itu, yang paling menyentuh justru ketidaksempurnaannya. Ada puisi yang terasa terburu-buru, ada diksi yang mungkin kurang pas, bahkan ada baris yang terputus tiba-tiba—seolah penulisnya dulu harus berhenti karena ditegang panggilan hidup. Justru di situlah kejujurannya. Karya-karya itu adalah cerminan manusia biasa yang mencoba bertahan dengan caranya: menulis.

Kini, di usia ke-40-an, Dimas masih menulis—meski tak lagi sebanyak dulu. Tapi ia tak pernah menyesali puisi-puisi yang hilang. “Mungkin itu cara semesta mengajarkan saya: yang penting bukan seberapa banyak yang kita simpan, tapi seberapa dalam kita merasakan,” Bagi dia, puisi yang tersisa itu bagai lentera kecil: mengingatkannya pada masa lalu, sekaligus menerangi langkah ke depan. Sebab, selama masih ada kata-kata yang bertahan dari abu, selama itu pula cahaya itu tak akan pernah padam.

“Saya bukan penyair,” ia masih sering berkata. Tapi dalam diam, karyanya membisikkan sebaliknya: bahwa puisi bukan soal gelar, melainkan keberanian untuk terus menggoreskan rasa, bahkan ketika tahu bahwa tak semua goresan akan abadi. ***

Didin Tulus, penggiat buku, tinggal di Cimahi.